猫の伝染病 目次

猫伝染性腸炎

猫伝染性腸炎は「猫パルボウイルス感染症」「猫汎白血球減少症」とも呼ばれ、感染猫の便や唾液、嘔吐物などとの接触で感染します。

【原因】

-

猫パルボウイルスによる感染症

-

感染猫の便、尿、唾液、嘔吐物との接触で感染

-

非常に強い感染力がある

【症状】

-

発熱、元気消失、食欲不振

-

嘔吐、激しい下痢(血便を伴うことも)

-

脱水、重症例では数日で死亡することも

【診断】

-

症状と病歴、ウイルス抗原検査

-

血液検査で白血球の著しい減少がみられる

【治療】

-

対症療法が中心(ウイルスに直接効く薬はなし)

-

点滴で脱水を改善、吐き気止めや下痢止め使用

-

抗生物質で二次感染を予防

【予防】

-

定期的なワクチン接種が最も効果的

-

生後8週から初回接種、以後追加接種

-

新入り猫の隔離、衛生管理の徹底も重要

猫カリシウイルス感染症

【原因】

-

猫カリシウイルスの感染によって起こります。

-

主に感染猫の唾液、鼻水、くしゃみなどによる飛沫感染や接触感染で広がります。

【症状】

-

発熱、くしゃみ、鼻水、流涙、元気消失、食欲低下などの風邪様症状が見られます。

-

舌や口の中に傷ができ、よだれが増えることもあります。

-

関節炎や肺炎を伴う重症型もあります。

【診断】

-

症状と感染歴から診断されます。

-

PCR検査やウイルス分離検査で確定診断が可能です。

【治療】

-

ウイルス自体に効く薬はなく、対症療法が基本です。

-

食欲不振や脱水には点滴、抗生物質で二次感染を予防します。

【予防】

-

猫3種または5種混合ワクチンで予防できます。

-

多頭飼育環境では衛生管理を徹底し、感染拡大を防ぐことが大切です。

ヘルペスウイルス感染症

猫のヘルペスウイルス感染症は、猫の上部呼吸器の感染症で、主に鼻炎、結膜炎などの風邪症状を引き起こします

【原因】

-

猫ヘルペスウイルス1型の感染によって発症

-

主にくしゃみ・鼻水・唾液などの飛沫で感染

-

多頭飼育やストレス下で発症、再発しやすい

【症状】

-

くしゃみ、鼻水、発熱

-

結膜炎、目やに、角膜炎

-

食欲不振、元気消失

-

慢性化すると再発を繰り返すことがある

【治療】

-

抗ウイルス薬

-

抗生物質による細菌の二次感染予防

-

目薬・点鼻薬で症状緩和

-

食欲不振時は輸液・栄養サポートが必要

【予防】

-

猫用ワクチン(3種・5種混合)で予防が可能です。

-

初年度に複数回、その後は年1回の追加接種しましょう。

-

感染猫との接触回避、多頭飼育での隔離飼育が大切です。

-

ストレスの少ない環境づくりも重要です。

猫クラミジア感染症

【原因】

猫の眼の結膜に感染しやすく、1歳以下の子猫でよくみられます。

【症状】

・結膜炎

・目やに

結膜炎は、「結膜」という眼球のまわりの粘膜が充血して真っ赤になり、腫れ上がる病気です。

ほとんどの場合、片目から始まって両目へと広がります。

【治療】

治療はテトラサイクリン系の抗生剤の内服と点眼

【予防】

猫5種ワクチンで予防できます。

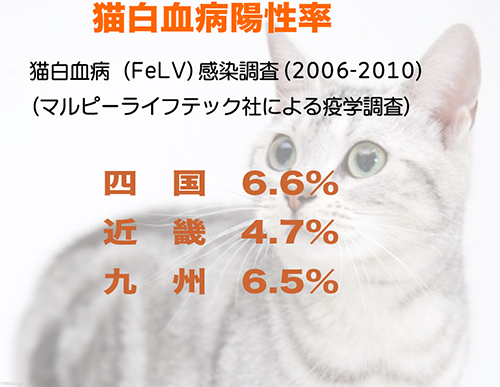

猫白血病

猫白血病は

【原因】

-

猫白血病ウイルス(FeLV)の感染。

-

感染猫の唾液、鼻水、尿、母乳、咬傷などで感染します。

-

特に多頭飼育環境や外出する猫では感染リスクが高くなります。

【症状】

-

初期は無症状が多い。

-

進行すると食欲不振、体重減少、貧血、発熱、リンパ節の腫れ、免疫低下による二次感染、がん(リンパ腫など)を引き起こすことが。

【診断】

-

猫白血球抗原検査キットで検査することができます。

-

状況に応じて追加の血液検査やX線検査、骨髄検査が必要な場合もある。

【治療】

-

対症療法(貧血や感染症の治療、栄養管理)と免疫力を高める治療。

-

一部の抗ウイルス薬やインターフェロン療法が使用されることもありますが、効果は限定的です。

【予防】

-

ワクチン接種(FeLVワクチン)で予防できます。

-

感染猫との接触を避ける(室内飼育の徹底)。

-

新しく猫を迎える際は白血病抗原検査を実施しましょう。

猫エイズ感染症

(猫免疫不全症)

猫エイズ(猫免疫不全症)は

猫エイズウイルス(FIV)に感染することで発症する感染症です。

【原因】

-

猫免疫不全ウイルス(FIV)の感染が原因です。

-

主に咬傷によって感染するため、外に出るオス猫や喧嘩の多い猫で感染リスクが高くなります。

【症状】

-

初期には一過性の発熱・リンパ節腫脹が見られることもあります。

-

長期間の潜伏期(数年)を経て、慢性口内炎、皮膚炎、慢性的な下痢、体重減少、免疫力低下による二次感染などがみられるようになります。

-

進行すると、貧血・神経症状が出ることもあります。

【診断】

-

猫エイズ(FIV)抗体検査で診断します。

-

母猫由来の抗体が残る生後6か月未満の子猫は偽陽性となることもあるため、再検査が必要です。

【治療】

-

ウイルスを根本的に排除する治療法はありません。」

-

対症療法と免疫サポートが治療の主体になります。

-

免疫低下による二次感染の治療。

【予防】

-

室内飼育が最も有効な予防策。

-

ワクチンは日本では一般的に使用されていません。

猫伝染性腹膜炎

猫伝染性腹膜炎は(FIP)は

猫コロナウイルス(FCoV)が突然変異して発症する病気です。

【原因】

-

健康な猫の多くが持っている「猫腸コロナウイルス」は通常は軽い腸炎を引き起こすだけですが、このウイルスが体内で突然変異を起こし、FIPウイルスになります。

【症状】

-

発症すると、腹水や胸水がたまる「ウエットタイプ」と、神経症状や眼の異常が出る「ドライタイプ」があります。

-

主な症状には、発熱、食欲不振、体重減少、元気消失、腹部膨満、呼吸困難、眼症状(ブドウ膜炎)、神経症状などがあります。

【診断】

-

診断は血液検査や画像検査を組み合わせて行いますが、確定診断は困難な場合もあります。

【治療】

-

2019年にカリフォルニア大学デーヴィス校のPedersen博士らのグループによって、核酸合成を阻害する新規物質(GS-441524)がFIP罹患猫に高い治療効果を示すことが報告されています。

-

当院でもGS-441524やモルヌラビルなどの抗ウイルス薬での治療により非常に良好な治療効果がみられています。

猫の病気 目次